La muerte de César

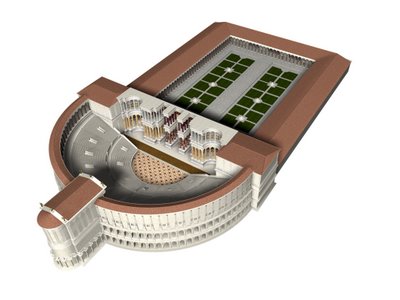

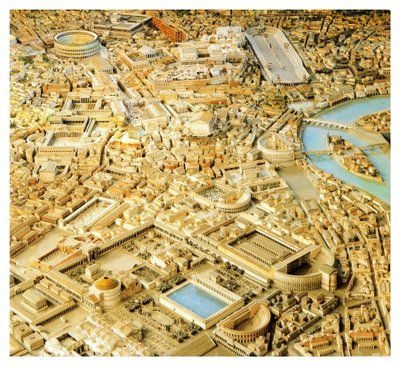

Tras las ruinas del templo circular de época republicana que aparece en esta fotografía, comienzan los cimientos que restan de la parte posterior de uno de los edificios más impresionantes de la antigua Roma: el teatro de Pompeyo. Hoy ha desaparecido y sólo quedan escasísimos restos, pero un día, en la gran sala que utilizaba ocasionalmente el Senado romano mientras avanzaban las obras de la nueva sede del Foro, tuvo lugar un acontecimiento que hoy, 2000 años después, sigue interesando y se sigue recordando. En ese gran salón, llamado la Curia de Pompeyo, fue asesinado Julio César en los idus de marzo (15 de marzo) del año 44 a. de J.C. El lugar exacto parece poder ubicarse bajo el asfalto de la calle o bajo las fachadas de los edificios que aparecen al fondo, de acuerdo con la información de la Soprintendenza Archeologica di Roma. El teatro de Pompeyo (del cual formaba parte la Curia de Pompeyo) era uno de los edificios más grandiosos que se construyeron en la Antigüedad, y fue el primero y el más grande de los teatros romanos. Una excelente página web ofrece los resultados de lo que se ha logrado averiguar gracias a las diferentes excavaciones arqueológicas y a las fuentes disponibles. Así mismo, es posible conseguir una aproximación bastante exacta a la apariencia de este edificio por medio de las reconstrucciones virtuales en tres dimensiones consultables en otra web.

El asesinato de Julio César, como los magnicidios de otros grandes estadistas, se sigue recordando con cierto interés hoy en día, no sólo por las consecuencias políticas que acarreó (muy superiores, por ejemplo, a las del asesinato de JFK o Marat) sino por las circunstancias especiales que la rodearon, sean éstas ciertas o falsas, y que han contribuido a mantener viva la apariencia de una muerte predestinada y fatal. Salvando las enormes distancias, es posible que solamente la muerte de Jesús tenga, a los ojos de un occidental, unas ciertas características parecidas.

La secuencia completa de su asesinato, que nunca se conocerá con certeza, varía en detalles importantes según los diferentes historiadores romanos que la relataron, pero, en general, emerge la idea de un desenlace presentido, incluso por el propio interesado, acompañado de diversos acontecimientos dramáticos que han contribuido a magnificarlo en el recuerdo colectivo.

Como en una pesadilla, César se enfrentó a su destino en los idus de marzo. Parece ser que una fuerte tormenta se abatió sobre Roma exactamente la noche anterior, así como que su esposa, Calpurnia, intentó evitar que acudiera al Senado aquel día, asustada por sueños que posiblemente nada tenían de sobrenaturales, sino que podrían haber estado causados fácilmente por el conocimiento de la situación política que se vivía en Roma, que agravaba considerablemente el riesgo normal que tenía que asumir cualquier estadista en la situación de su marido.

Como en una pesadilla, César se enfrentó a su destino en los idus de marzo. Parece ser que una fuerte tormenta se abatió sobre Roma exactamente la noche anterior, así como que su esposa, Calpurnia, intentó evitar que acudiera al Senado aquel día, asustada por sueños que posiblemente nada tenían de sobrenaturales, sino que podrían haber estado causados fácilmente por el conocimiento de la situación política que se vivía en Roma, que agravaba considerablemente el riesgo normal que tenía que asumir cualquier estadista en la situación de su marido.El relato que hace Suetonio de lo ocurrido en Vida de los doce Césares, que concuerda en líneas generales (aunque con algunas diferencias significativas) con otros, como el de Plutarco en Vidas paralelas, es el siguiente (César, LXXXI-LXXXII):

“Todos estos presagios y el mal estado de su salud le hicieron vacilar por largo tiempo acerca de si permanecería en su casa aplazando para el día siguiente lo que había propuesto al Senado; pero exhortado por Décimo Bruto a no hacer aguardar inútilmente a los senadores que estaban reunidos desde temprano salió de casa hacia la hora quinta. En el camino un desconocido le presentó un escrito en el que le revelaba la conjuración; César le cogió y lo unió a los demás que llevaba en la mano izquierda con la intención de leerlos luego. Las víctimas que se inmolaron en seguida dieron presagios desfavorables; pero, dominando sus escrúpulos religiosos, entró en el Senado y dijo burlándose a Spurinna que eran falsas sus predicciones porque habían llegado los idus de marzo sin traer ninguna desgracia, a lo que éste le contestó que habían llegado, pero no habían aún pasado.

En cuanto se sentó, le rodearon los conspiradores con pretexto de saludarle; en el acto Cimber Telio, que se había encargado de comenzar, acercósele como para dirigirle un ruego; mas negándose a escucharle e indicando con el gesto que dejara su petición para otro momento, le cogió de la toga por ambos hombros, y mientras exclamaba César: “Esto es violencia”, uno de los Casca, que se encontraba a su espalda, lo hirió algo más abajo de la garganta. Cogióle César el brazo, se lo atravesó con el punzón y quiso levantarse, pero un nuevo golpe le detuvo. Viendo entonces puñales levantados por todas partes, envolviese la cabeza en la toga y bajóse con la mano izquierda los paños sobre las piernas, a fin de caer más noblemente, manteniendo oculta la parte inferior del cuerpo. Recibió veintitrés heridas, y sólo a la primera lanzó un gemido, sin pronunciar ni una palabra. Sin embargo, algunos escritores refieren que viendo avanzar contra él a M. Bruto, le dijo en lengua griega: ¡Tú también, hijo mío!. Cuando le vieron muerto, huyeron todos, quedando por algún tiempo tendido en el suelo, hasta que al fin tres esclavos le llevaron a su casa en una litera, de la que pendía uno de sus brazos. Según testimonio del médico Antiscio, entre todas sus heridas sólo era mortal la segunda que había recibido en el pecho.”

En el libro “El asesinato de Julio César” de Michael Parenti (quien no es propiamente un historiador, sino más bien un “pensador”, como se le define en la contraportada del libro), se presenta el magnicidio como la consecuencia de las luchas sociales que se vivían en Roma, refutando el énfasis en el ansia de libertad y legalidad, o en las disputas personales, como la justificación habitual del crimen de acuerdo con los historiadores romanos de la época, y, tras ellos, la mayoría de los que Parenti llama “caballeros-historiadores”.

“Los historiadores suelen decir, como hizo Benedetto Croce, que la historia refleja la época en que ha sido escrita. La historia de acontecimientos aparentemente remotos revive para “presentar necesidades y situaciones presentes”. Collingwood expresó una idea similar: “San Agustín consideró la historia de Roma desde el punto de vista de un cristiano primitivo, Tillemont desde la de un francés del siglo XVII, Gibbon desde el de un inglés del siglo XVIII...”

Pero hay algo que se omite aquí, porque no hay unanimidad sobre cómo la gente de cada época ve el pasado, ni siquiera los acontecimientos de su propio tiempo. Las diferencias de percepción tienen que ver no sólo con las épocas y las civilizaciones, sino con la sociedad en cualquier tiempo. Gibbon no fue sólo “un inglés del siglo XVIII”, sino un caballero inglés del siglo XVIII; en sus propias palabras “un joven de familia y fortuna”, que disfrutaba del “lujo y la libertad de una casa rica”. Como heredero de “una considerable hacienda”, asistió a Oxford, donde llevó el gorro de terciopelo y la toga de seda de un caballero. Mientras servía como oficial en la milicia, estaba amargado por la compañía de “oficiales rústicos que eran deficientes en el conocimiento de la educación y las maneras de una caballero”.

Decir que Gibbon y sus iguales de Oxford eran “caballeros” no implica que practicaran graciosamente la etiqueta del juego limpio hacia las personas, independientemente de su nivel social, o que estuvieran dotados de compasión por los seres humanos más vulnerables, tomándose la molestia de salvarles de las indignidades, como un verdadero caballero podría hacer. Si acaso, estaban dispuestos a no poner trabar a tales sentimientos, pero sin comprender cualquier necesidad social más allá de su propio círculo selecto. (...)

Como la mayoría de la gente, Gibbon tendía a percibir la realidad de acuerdo con la posición que ocupaba en la estructura social. Como caballero intelectual, produjo lo que yo llamaría una “historia de caballeros”, un género que tiene que ver con la perspectiva ideológica de la clase alta.” (p. 21-22)

“Durante siglos la historia escrita fue considerada un género literario patricio, como la épica y la tragedia, que tenía que ver con los hechos monumentales de grandes personajes, un mundo en el que los hombres corrientes no jugaban otro papel que el de portadores de lanzas anónimos y las mujeres ni siquiera eso. La antigüedad nos ha dado numerosos caballeros cronistas -Homero, Herodoto, Tucídides, Polibio, Cicerón, Livio, Plutarco, Suetonio, Apiano, Dión Casio, Valerio Máximo, Veleo Patérculo, Josefo y Tácito-, todos ellos con una opinión pronunciadamente baja sobre la gente corriente. Dión Casio, por ejemplo, nos asegura que “muchos monarcas son una fuente de bendiciones para sus súbditos... mientras que muchos que viven bajo una democracia padecen males innumerables.”

El sesgo político de los historiadores antiguos no se enterró con sus huesos. Nuestra percepción histórica está formada no sólo por nuestro nivel socioeconómico actual, sino por el sesgo ideológico y de clase de los historiadores del pasado, en los que confiamos. Como señala John Gager, es difícil alternar nuestra forma actual de pensar sobre la historia porque “sin saberlo, percibimos el pasado de acuerdo con los paradigmas creados hace muchos siglos”. Y los creadores de esos viejos paradigmas generalmente hablaron con el acento de la clase superior.” (p. 25)

Parenti traza a lo largo del libro una visión de la historia de la antigua Roma dominada por lo que podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, un punto de vista de clase. Los optimates romanos, que dominaban no ya el Senado, sino el poder, las tierras, los cargos públicos y las riquezas, tenían una visión ultra-conservadora de las estructuras sociales y del reparto del poder político y de la riqueza, según Parenti, y no dudaban en utilizar todos los medios (literalmente “todos”, incluyendo la violencia extrema) para garantizar su control del Estado e intentar bloquear cualquier tipo de reforma, en especial la agraria, que, bajo su punto de vista, supusiera una amenaza a su posición e intereses. El asesinato de César, líder de la facción “demócrata” o “popular”, habría que enmarcarlo en esta perspectiva, así como los de aquellos reformadores sociales que le precedieron, como los Gracos, o incluso, en un sentido más amplio, las guerras civiles que se padecieron en la etapa final de la República.

Sería con esta perspectiva con la que habría que matizar el significado de estos párrafos del propio Suetonio que preceden al relato del crimen citado más arriba (César LXXVI-LXXVIII):

LXXVI. Impútanse, sin embargo, a César acciones y palabras que demuestran el abuso del poder y que parecen justificar su muerte. No se contentó con aceptar los honores más altos, como el consulado vitalicio, la dictadura perpetua, la censura de las costumbres, el título de Emperador, el dictado de Padre de la Patria, una estatua entre las de los reyes, una especie de trono en la orquesta, sino que admitió, además, que le decretasen otros superiores a la medida de las grandezas humanas; tuvo, en efecto, silla de oro en el Senado y en su tribunal; en las pompas del circo un carro en el que era llevado religiosamente su retrato (35); templos y altares y estatuas junto a las de los dioses; tuvo como éstos, lecho sagrado; un flamen, sacerdotes lupercos, y el privilegio, en fin, de dar su nombre a un mes al año. No existen distinciones que no recibiese según su capricho y que no concediese de la misma manera. Cónsul por tercera y cuarta vez, se limitó a ostentar el título, y se contentó con ejercer la dictadura que le habían concedido con los consulados; se substituyó a dos cónsules para los tres últimos meses de estos dos años, durante los cuales reunió sólo los comicios para la elección de tribunos y ediles del pueblo. Estableció prefectos en lugar de pretores, para que administrasen bajo sus órdenes los intereses de la ciudad. Habiendo muerto de repente un cónsul la víspera de las calendas de enero revistió con la dignidad vacante, por las pocas horas que quedaban, al primero que la solicitó. Con igual desprecio de las leyes y costumbres patrias estableció magistraturas para muchos años, concedió insignias consulares a dos pretores antiguos, elevó a la categoría de ciudadanos y hasta de senadores a algunos galos semibárbaros; concedió la intendencia de la moneda y de las rentas públicas a esclavos de su casa, y abandonó el cuidado y mando de tres legiones que dejó en Alejandría a Rufión, hijo de un liberto suyo y compañero de orgías.

LXXVII. Públicamente solía Cesar pronunciar palabras que, como dice T. Ampio, no muestran menos orgullo que sus actos: La República es nombre sin realidad ni valor. Sila ignoraba la ciencia del gobierno, porque depuso la dictadura. Los hombres debían hablarle en adelante con más respeto y considerar como leyes lo que dijese. Alcanzó tal punto de arrogancia, que a un augur que le anunciaba tristes presagios después de un sacrificio porque no se había encontrado corazón en la víctima, le respondió él que haría los vaticinios más dichosos cuando quisiese y que no era prodigio mostrar un animal sin corazón (36).

LXXVIII. Lo que le atrajo, sin embargo, odio violentísimo e implacable fue lo siguiente: Habían marchado los senadores en corporación a presentarle decretos muy halagüeños para él, y los recibió sentado frente al templo de Venus Madre. Algunos escritores dicen que Cornelio Balbo le retuvo cuando iba a levantarse; otros, que ni siquiera se movió, y que habiéndole dicho C. Trebacio que se pusiese en pie, le dirigió una severa mirada. Este desaire pareció tanto más intolerable, cuanto que él mismo, en uno de sus triunfos, cuando, al pasar su carro por delante de las sillas de los tribunos, uno de ellos, Poncio Aquila, no se levantó, mostró tan profunda indignación, que llegó a exclamar: Tribuno Aquilas, pídeme la República, y durante muchos días no prometió nada a nadie sin añadir esta condición irónica: Desde luego, si lo permite Poncio Aquila.

Ante este “estado de cosas” y “solamente por esto”, se habría cometido el magnicidio. Esta es la visión que se dio y esta es la que incluso hoy en día prevalece ante el crimen. Por descontado, César no era ningún santo y dio sobradas muestras de crueldad despiadada cuando le convino, especialmente durante la campaña militar de conquista de las Galias. Pero, desde otra perspectiva, César parecía sincero (y lo puso en práctica) en su proyecto de reforma de las instituciones en un sentido que no convenía en absoluto a la ultra-conservadora y violenta oligarquía romana. El desenlace fue el crimen, revestido de la apariencia de un tiranicidio.

Aquí, a pesar mío, tengo que recordar mis propias contradicciones. Me indigna ver como los grandes genocidas acostumbran a tener, incluso después de mucho tiempo tras su muerte, nutridos grupos de admiradores y fieles, que reverencian su memoria y minimizan o niegan sus crímenes. Si existen justificaciones nacionales, religiosas, étnicas u otras de características similares para lo ocurrido, no faltan jamás los partidarios de los criminales, y así lo vemos con Genjis Khan, Stalin, Hitler o... César. Me parece que ese es uno de los principales problemas de la humanidad, porque cualquier intento de guiar la política y el comportamiento de los pueblos con criterios éticos y de respeto a los derechos humanos choca con el hecho de que, tras cierto tiempo, cualquier norma moral se disuelve y los hechos son solamente hechos, que deben verse de forma “neutral”, entendiendo el mecanismo que los causa pero despojados de “moralinas”. Lo que hoy es un asesinato (por ejemplo, los que comete cualquier organización terrorista) no es al cabo de cierto tiempo (incluso a veces en el mismo momento) más que un “hecho”, no muy diferente a una manifiesto. Las matanzas de Genjis Khan o de César son también un “hecho”, un dato de su biografía, que muchas veces no empaña la admiración o la simpatía hacia ellos, como la mía hacia él. En el camino se quedan, anónimas, las víctimas innumerables y su sufrimiento. No importa. Muchos rusos seguirán siempre viendo a Stalin con simpatía independientemente de los millones de muertos que causó, y para la gran mayoría de los mongoles Genjis Khan es un gran héroe por el que sienten veneración, no importa cuál fuera la escala de su sadismo. Los muerto nunca pesan más. De hecho, en algunos casos sólo alimentan el interés morboso por los verdugos.

En el caso de César, debo decir que, pese a algunos hechos de gran crueldad, especialmente durante la campaña de conquista de las Galias, no fue personalmente alguien caracterizado por ella, como sí lo fueron Stalin o Hitler, y por el contrario destacó en su época por su tendencia a la magnificencia y la clemencia, si bien al parecer más como producto de un razonamiento inteligente que de sus sentimientos. En cualquier caso, eso no borra los hechos: los historiadores romanos hablan, posiblemente con gran exageración (no era una crítica lo que pretendía expresar), de un millón de galos vendidos como esclavos a consecuencia de la conquista, que, según esas mismas fuentes, habría costado otro millón de víctimas, sin contar las ochocientas ciudades que fueron tomadas al asalto. Y a pesar de esto, siento simpatía por él. Reconozco mi error, pero no lo puedo evitar. Sólo con la cabeza siento prevenciones ante César. Y esto me cuesta de aceptar, porque no soporto a aquellos que disculpan a los grandes tiranos por los que no siento ningún tipo de aprecio, desde Mao a Franco, pasando por Pol Pot, Iván el Terrible o los conquistadores españoles de América. Pero yo no puedo impedir mi simpatía por César.

A él le acompañó cierta clase de suerte (creo recordar que era Plutarco quien se refería a ello como “el genio de César”) incluso después de muerto. Su heredero, Octavio (futuro Augusto), organizó unos juegos públicos en su honor, cuya inauguración coincidió de forma casual con la aparición de un cometa en el cielo (el llamado “sidus Iulius”) que pudo ser visto por espacio de varios días y que fue interpretado como el ascenso del espíritu de César a los cielos. El antiguo dictador fue divinizado y la propaganda de Augusto lo aprovechó a conciencia. Virgilio lo cantó en la quinta Bucólica, y Ovidio lo narró así en la “Metarmofosis” (15, 843-850):

“Tan buen punto como dijo eso, la benefactora Venus se introdujo dentro del edificio del Senado, invisible para todos, tomo el espíritu del cadáver de César y, sin dejar que se disipara en el aire, lo colocó entre los astros del cielo; mientras se lo llevaba, notaba que cobraba luz y comenzaba a brillar y lo dejó marchar de su regazo; voló el alma por encima de la luna, y brilló una estrella que arrastraba una cabellera llena de llamas de proporciones colosales”.

En líneas generales suele pensarse, seguramente con fundamento, que el propio Julio César, que cuando fue asesinado tenía ya 56 años (una edad avanzada para la época) y mala salud, tuvo un tipo de muerte que hubiera preferido a otras alternativas. Por ejemplo, recurriendo una vez más a Suetonio, leemos:

LXXXVI. César había infundido en algunos parientes suyos sospechas de que no quería vivir más y que aquella indiferencia, que procedía de su precaria salud, le había hecho despreciar las advertencias de la religión y los consejos de sus amigos. Afirman otros que tranquilizado por el último senado-consulto y por el juramento prestado a su persona, había despedido a la guardia española que le seguía espada en mano. Otros le atribuyen, por el contrario, la idea de que prefería sucumbir en una asechanza de sus enemigos a tener que temerlos continuamente... Según algunos, acostumbraba a decir que su conservación interesaba más a la República que a él mismo; que había adquirido para ella desde muy antiguo gloria y poderío; pero que la República, si él pereciera, no gozaría de tranquilidad y caería en los males espantosos de la guerra civil.

LXXXVII. En general convienen todos, sin embargo, en que su muerte fue, sobre poco más a menos como él la había deseado. Leyendo un día, en efecto, en Jenofonte, que Ciro, durante su última enfermedad, había dado algunas órdenes relativas a los funerales, mostró su aversión por una muerte tan lenta, y manifestó deseos de que la suya fuese rápida. La misma víspera del día en que murió estuvo cenando en casa de M Lépido, y habiéndose en ella preguntado cuál es la muerte más apetecible, contestó: La repentina e inesperada.

Fueron más de sesenta los conjurados y antes de cumplirse unos tres años del asesinato casi todos ellos ya habían desaparecido violentamente. Una vez más, los romanos lo achacaron al “genio de César” (en un sentido que hubiera aprobado Harold Bloom), que sólo le falló el día de su asesinato, si es que, realmente, en el fondo de su corazón, César no deseaba acabar. Sus funerales fueron tumultuosos (la alterada muchedumbre enloqueció cuando supo que en su testamento había dejado cierta cantidad de dinero a todos y cada uno de los ciudadanos romanos, además de varios legados para algunos de sus asesinos) y su incineración en el Foro ha dejado un recuerdo tan imborrable como el propio asesinato.

Se podrían decir muchas cosas acerca de Julio César, tanto positivas como negativas, sobre su obra y sobre su persona, pero en este último viaje a Roma me ha vuelto a sorprender (porque no por sabido deja de sorprender una y otra vez) encontrar flores junto a su estatua en la avenida de los Foros Imperiales, o, como en esta última ocasión, sobre los restos del altar que se levantó sobre el lugar donde su cuerpo fue incinerado hace más de 2000 años. Son personas anónimas las que dejan flores en su memoria todavía hoy en día. El amor de los romanos hacia César, sorprendentemente, ha sobrevivido 2 milenios y perdura. Tal vez Parenti tiene razón: César, que hubiera sido un ídolo de la oligarquía si hubiera defendido sus intereses, optó conscientemente y desde el principio por las clases populares y continuó fiel a esta idea básica hasta el fin. Fue posiblemente el motivo principal por el que fue asesinado y muchos parecen seguir recordándolo hoy. Su figura continua despertando simpatía por la combinación del recuerdo de su opción política libre, de su carisma y de su destino. Y ya he reconocido que yo tampoco soy ajeno a esa simpatía. Será por “el genio de César”...

Comentarios

Un excelente texto. Saludos